次に出てきます、スッタニパータの第三章は、大いなる章と名付けられておりますが、これは、この章が比較的大きいのですね。そして、学者の検討するところによると、十全に検討した諸々の章よりも少し古いであろうといわれています。この中にはいろいろと人間についての反省が説かれておりまして、抽象的な思想も述べられているのですが、しかしそればかりでもなくて、その中の第11経であります「ナーラカ」というのは、仏殿を思わせるような、なかなか鮮やかな、興味深い場面を我々に示してくれるのであります。

だいたい「ナーラカ」という修行者が、自分のおじさんの「アシダ仙人」に教えられて、釈尊を訪ねていろいろの教えを受けたということが主題となっているのですが、それに序文がついているのですね。その序文がなかなか面白いのです。まるで絵を見ているようなというか、情景が非常にカラフルで、むしろ今日の動きの多い、テレビジョンの場面を見ている気さえするのです。

まず、アシダ仙人という人が、神々が非常に喜んで、踊り舞っている。その姿を、日中の休息の時に見たと言うんです。日中の休息と申しますのは、インドばかりじゃなくて、ヨーロッパでも、正午過ぎの休憩をとるという習俗がございますが、インドは暑い国ですから、正午過ぎに休息をするという習俗がございます。家の中でじっとしているんですね。喜び楽しんでいて、清らかな衣を纏う30人の神々の群れと、帝釈天とが、うやうやしく衣を取って、極めて讃嘆しているのをアシダ仙人は日中の休息の時に見たというのですが、30人の神々、時には33人の神々ということを申しますが、これはヴェーダ神話において、主な神々をひとまとめにして言うときの決まり文句であります。その神々の帝王、統領が、帝釈天なのです。帝釈天と申しますのは、リグヴェーダでは「インドラ」と呼ばれている神様です。神々の帝王です。その名が「シャクラ」というのですが、そこで「釈」という漢字を当てまして、写して、神々の帝王であるから、一番最初に帝という字を付けまして、それで帝釈天というんですね。最後の天は神ということの意味です。それが30人、あるいは33人の神々の群れの統領である。そして帝釈天と、その30人からの神々が、喜び舞っていたというんですね。そして、清らかな衣を纏うてうやうやしく衣を取って、讃嘆している。どうしてなんだろう。彼ら神々がですね。人間のように心喜び踊り上がっている。その様子を見てアシダ仙人が問い質したわけです。

「神々の群れが極めて満悦しているのはなぜですか。どうしたわけで彼らは衣を取ってそれを振り回しているのですか。」

空を飛んでいる神、飛天の絵というのが、仏教絵画でございますね。敦煌(とんこう)などにも飛天の絵がそっくり出ておりますが、これは珍しいことだ。この神々は阿修羅の群れと戦うんですね。最後には神々が勝つんです。阿修羅が負けるのです。けれども、そんなときでも、身の毛が奮い立つほどの喜びはございませんでした。仙人はこう言うんです

「どうしてですか。」

身の毛がよだつという言葉が日本語にもございますね。インドでも、非常に怖い時と、それから非常に喜んだ時には、身の毛がよだつといわれているんです。

「これは大変なことが起きたに違いない。彼ら神々が、叫び、歌い、楽器を奏で、手を打ち踊っています。須弥山の頂に住まわれるあなた方は、どうなさったんですか。私はお尋ねします。」

この世界の真ん中に須弥山という高い山があって、お寺の須弥壇なんてのは、そこから来てるんですが、そこには神々が頂に住んでいるんです。だから、須弥山の頂に住んでいる神々にお尋ねいたします。

「どうしてお喜びになっているんですか。」

そうすると神々が答えて申しました。

「無比の見事な宝である、かのボーディサットバが生まれたもうた。」

ボーディサッタというのは、菩薩と漢字を当てますが、これは未来の仏さまです。将来仏になる人を、元はボーディサッタといったんです。後に観世音菩薩とかなんとかいう具合に呼称が使われることはありますが、それは後世のことでありまして、仏教の最初は、悟りを得るはずの方。つまり悟りを得る前のブッダ。それをボーディサッタ、菩薩と呼んでいたのです。

「その方がもろ人の利益(あるいは仏典の読み方にすればりやく)、安楽のために、人間世界に生まれたもうたのです。シャカ族の村に、ルンビニーの集落に。だからわれらはうれしくなって非常に喜んでいるのです。」

「この方は、」

つまりお釈迦様はですね、まだ子供だったわけですが、この生まれたお釈迦さまは、

「生きとし生けるものの最上のもの最高の人。牡牛のような人。この方がやがて仙人の集まる所という名の林で、」

ベナレスの郊外の、シカの園のことを言ってるんですね。

「輪を回転するでありましょう。」

輪というのは、仏法のシンボルです。だから法輪というんですが、法輪を回す。輪は元は武器だったというんですが、時には車の輪を連想いたします。それを回す。それが同時に説法のことを言うわけです。たとえて言うと、

「猛き獅子が、百獣に打ち勝って吼える様に、きっと教えを説いてくれるに違いありません。」

神々がそういったっていうんです。

そこで仙人は、神々のその声を聴いて降りてきました。

そしてシャカ族の王のスッドーダナ王の宮殿に近づいて、シャカ族の人々に申しました。

「王子さまはどこにいますか。私もまた会いたい。」

そこでシャカ族の人々は、その子を「アシタ」というその仙人に見せました。その子供の顔は、巧みな優れた金工(黄金造り)が鍛えて、黄金を作って、煌めく。その煌めきのような幸福に光輝いておられました。いろいろ例えて言っております。

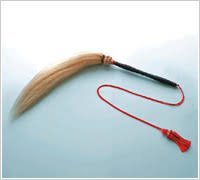

火焔の様に光輝き空ゆく星のごと月の様に清らかで、雲を離れて照る秋の太陽のように輝く、その、子を見て、歓喜を生じ、喜んで、高まる喜びでワクワクした。神々は多くの骨のある、千の丸い輪のある傘蓋(さんがい)、傘を、空中にかざした。これは貴人を守るために上にかざすんですね。それからまた、黄金の絵のついた払子(ほっす)で身体を上下に仰いだ。払子というのは、お寺さんが儀式のときに使われましょう。あれは元はですね、虫を追い払うための道具だったんですね。

それで仰いだ。しかし、払子や傘蓋を手に取っているものどもは見えなかった。そこでこの仙人は、うれしくなって、その子を抱きかかえた。その子は頭の上に白い傘をかざされて、白い色の毛布の中にいて、黄金の飾りのようであった。彼は歓喜して声を上げます。

「これは無上の方です。人間のうちの最上の人です。」

ところが仙人はどうしたことか、やがて泣き出したんですね。どうしてあなたは泣くんですかと、そうすると、仙人は答えました。私はなにもこの生まれたばかりの王子様に不吉の相があるのを思ってるんじゃありません。彼に障りは無いでしょう。しかし、この方がやがて教えを説かれるときに、私は聞くことができません。この世における私の寿命は、幾ばくかもありません。この方が悟りを開かれる前に、中途で私は死んでしまうでしょう。それを悩み、悲嘆し、苦しんでいるのです。

そこでその聖者は、自分の甥であるナーラカに、「今にこの方が仏さまになられる教えを説かれるはずだ。だから、それを聞きに行ってくれ」そう申しました。

そこでナーラカは、仏陀が現れるのを大望しつつ、じっと見を慎んで暮らしておりました。そしてやがて、仏様の教えを説かれるようになったということを聞いて、そこへ赴いて、本当の聖者の境地というものを尋ねた。

そういう筋書きになっております。

コメント