歴史的な経緯

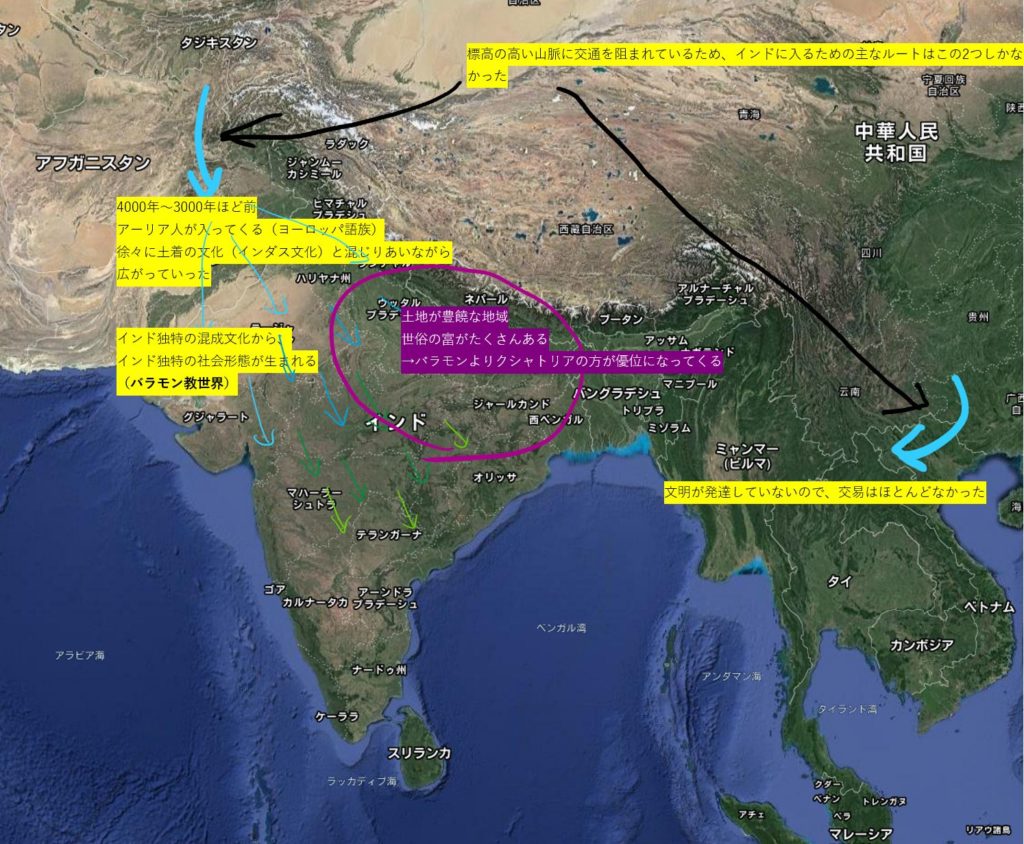

前インダス文明、インダス文明を経て、今から4000年から3000年くらい前、西側からアーリア人と呼ばれる民族が入ってきます。インダス文明はいつの間にか消滅します。原因はまだ分かっていません。

アーリア人はヨーロッパ語の元となった言語の民族であり、インドの言語の元ともなったので、インド・ヨーロッパ語族とも呼ばれます。

徐々に土着の文化と混じりあいながらインド全体に広がり、独特の混成文化を形成していきました。それがインド独特の社会形態、バラモン教世界です。

バラモン教世界

バラモン教という単一の宗教があるわけではなく、バラモン主義といった感じのものです。古代のインド全体がこの世界観をベースに動いていました。日本が資本主義社会であるとか、どこそこが社会主義社会であるといったような感じです。

バラモン教世界は3つの要素によって成り立っています。

- 梵(ブラフマン・梵天)

- バラモンはブラフマンが中国語圏で訛った発音

- ブラフマンとは、超越的なパワー。その神格化

- 日本では仏教の世界観に取り込まれて、梵天と呼ばれている

- ヴェーダ

- ブラフマンの意思をこの世にもたらすもっとも重要視すべき聖典

- ブラフマンが世界全体に満ち満ちており、そこから天啓として伝わるヴェーダに従うと、人は生まれながらに、階級ごとに生きる道が決められているという教えが出てくる→カースト制度の成立

- カースト:神様は、ある特定の血筋、家柄の人の言葉を聞いてくれる

- バラモン

- ほぼアーリア系(インド・ヨーロッパ語族)で占められている

- バラモン(ブラフマン)という名前が付けられており、ブラフマンとのつながりを持っているという意味で大きな力を持っている。神々の言葉を人々に伝える力をもっとも持っている、神々に最も近い人々

- お金を持っているとか、権力があるというわけではない

- クシャトリア

- 幾分土着の人たちも入ってくるが、大方アーリア人

- ブラフマンとの交信をある程度認められてはいたが、バラモンにはとてもかなわないとされる

- 世俗の力が強いもの。王侯貴族。神に対するお願い事があるときにはバラモンに頼る

- ヴァイシャ

- 一般市民、アーリア人と土着のインド人が混在している

- シュードラ

- 大方が土着の人たち

- 小作、召使い階級

- 結婚、職業の選択は一切許されない

- チャンダーラ(アウトカースト)

- カーストよりさらに下位の身分

- 少数民族などが、チャンダーラというカーストよりさらに下の身分として取り込まれていった

- チャンダーラは旃陀羅(せんだら)という言葉で日本に入ってきて、部落差別に使われた

- バラモン

ブラフマンを中心とした神々の恩恵を受けながら生きている。その点においては神道に似た考え方です。アーリア民族がインドに入ってくることによって、系統の違う2種類の人種がインドで混在することになります。そして、侵入してくるアーリア系の民族が上に立ち、もともとのインド人が下の階級に置かれる2重構造となりました。さらにカーストで作られる4つの身分制度と複合的に重なり合うことで、バラモン教世界がつくられて行きました。

変化していくバラモン教世界

そして時代と共に発展、変化していきました。4つの階級制度社会が成立したあと、さらに勢力を広げる中で、カーストとは関係なく文化を形成していた少数民族などが、チャンダーラというカーストよりさらに下の身分として取り込まれていきました。広がっていく過程で、神様の数が増えたり、聖地が増えたりしていきます。そのようにして、インド人の大衆文化の中に深く根付いていく中で、ヒンドゥー教という、バラモン教世界をベースにした、違う教えに派生していきます。

また、バラモン教世界が成熟していく中で、その世界観に疑問をもつ人々も出てきます。そのような人々は「シュラマナ(努力する人)」と呼ばれました。後に漢字に翻訳され、「沙門」という言葉になります。

ヒンドゥー教世界

- バラモン教世界から変化して定着した。根本はバラモン教世界と同じ宗教の延長線上に存在する。

- 根底にはバラモン教世界の三つの要素、梵・ヴェーダ・カーストがある

- シヴァなど、ブラフマンとは違う神様が人気を集める

- 建前上は無くなったが、現在でも身分差別は残っている。

沙門の世界観

バラモン教世界がインド本土に広がっていく中で、中央北部寄りの、豊饒な土地においては、精神性の世界のバラモンよりも、世俗の富や権力のあるクシャトリアが優位になりました。そして優位になったクシャトリアは当然、バラモンの位置づけに不満を持つようになります。そのような背景の中で、同じ時期に同時多発的に、社会現象として、バラモン否定のうねりが出てきました。これがおよそ2500年くらい前だろうといわれています。

沙門の世界観

- バラモン教世界は人為的に作られた偽物の世界観であり、だとしたらその世界で幸せを追い求めるのは間違いなのではないか?

- では本物の世界観は何なのか

これらの疑問を持つひとびとに共通する通念が出来てきました。

「外から与えられた枠組みを外れて自分の道を進むならば、一番大事なのは自分で努力すること。それが究極の安楽への唯一の道」

- 梵の否定

- バラモン教:この宇宙はブラフマンを中心とする神々によって司られている。

- 沙門:この宇宙はいかなるものによっても支配されていない。

- ヴェーダの否定

- ブラフマンはじめとするあらゆる神を認めないので、そこから授けられたヴェーダも認められない

- 聖典(神の言葉)を持たない

- 仏教の聖典は、優れた知恵を持った実在の人間が、宇宙の本質を発見し、それを他の人々に教え説いた言葉を記録したもの。その本質を授けた神のような存在はいない。

- カーストの否定

- 梵とヴェーダによって生まれた考え方であるカーストも、当然否定される

そういった人たちが「沙門」といわれました。

- 主な沙門

- ジャイナ教の祖

- ニガンダ

- ナータプッタ

- 釈迦

- 現代に残っている沙門団体は2つ

- 仏教

- ジャイナ教

こういった背景のもと、仏教を含む沙門宗教が発生し、発展していきます。また、ゴータマ・ブッダを含め、沙門と呼ばれた人々は皆近い地域で活動していたことが分かっています。

コメント